路边一家三口正在采茶,两个女的穿着当地的民族服装,看样子是母女俩。我们停下车来,在与男主人聊天时,不时将镜头对准母女两人。男主人告诉我们,这里都是地地道道的高山惊蛰茶,刚刚采摘,有的只略为烘炒过,还没来得及放农药调味。佤老认为机会难得,劝我们各买一些。疯子大包大揽,到山顶上主人家中采购了五斤,花费六百大元。

独峒是个侗族小镇,位于湖南、贵州、广西三省交界处。去年的一场大火,将这个小镇三分之一的古老建筑化为灰烬。春节时就想到这里看看的,但得知被火烧过之后,我只好放弃了。后来一个朋友告诉我,侗族的生命力异常顽强,侗族村寨因为全是木质结构,常常会发生火灾,因此侗族村寨也常常处于重建之中。看古老的侗族建筑是一种风景,看重建中的侗族村寨更是一种不可多得的体验。基于这个原因,我们把今天的目的地选在了独峒。

一进独峒镇,一股贫瘠和荒凉感迎面扑来。街道既窄又乱,满是泥浆。我们只好将车停在镇政府的院子内,步行去找住宿的地方。找到一家小的私人旅馆,每人10元,应该是我近几年来住过的最便宜的房间。趁着老板娘为我们准备晚饭的空隙,几个人在镇上闲逛了一番。

独峒其实有两个侗寨,临河的一个叫独峒,靠山的叫牙寨。两个寨子基本连为一体,已经分不清谁是谁了。独峒几个月前被大火毁掉半个寨子,而牙寨却安然无恙。我们站在牙寨的风雨桥上,或者坐在其鼓楼下,随时都能感受到古朴和安祥。

鼓楼下几个小男孩子在练习吹芦笙,依依呀呀的难成曲调。我们就拿出糖果来鼓励他们,谁吹得好就奖励一包糖果。几个小朋友腼腆放不开,只有一两个小家伙大方地起劲吹起来。我们真的给了他们每人一包糖果,而此时其他的小朋友看见我们真给糖果,也一个个使劲吹起来。映山红则在旁边端起相机闪个不停。

旅馆的老板娘为我们做了一顿丰盛的晚餐,几个人就着当地特有的米酒大吃大喝起来。这里本来是湘、黔、桂三省的黄牛交易中心,牛肉自然是新鲜美味,老板娘也特意安排了牛肉火锅。

第二天早上大家在佤老的带领下登上了牙寨后面的一座高山,而佤老的女儿送给他的登山杖此时才派上了用场。站在山上俯瞰独峒,临时一边的房屋都在重建之中。这里建房比较奇特,都是先竖立几排木柱式的框架,再用木料将框架连起来,最后用木板分隔成墙壁和房间。我们看到,新竖立起来的框架上往往站满了前来帮忙的人,似蜘蛛侠一般。在侗族、苗族区域,一人有事全村帮忙已经形成传统。在后来的路上,我看见一群苗民背负沉重的化肥沿山路蜿蜒登山,很壮观的场面,原来是全村的人在帮一家从公路上把化肥运回山顶的家中。这里的地理环境决定了这一传统,任何人处于这一环境,不靠别人的帮助是很难生活下去的,而得到别人的帮助,你就必须先帮助别人,大家互相帮助才能共同生活下去。

下山后在镇小学旁边找了个小吃店继续以螺丝粉做早餐,边吃边看上学的小孩,看到上镜的还不忘给他或她来张特写。

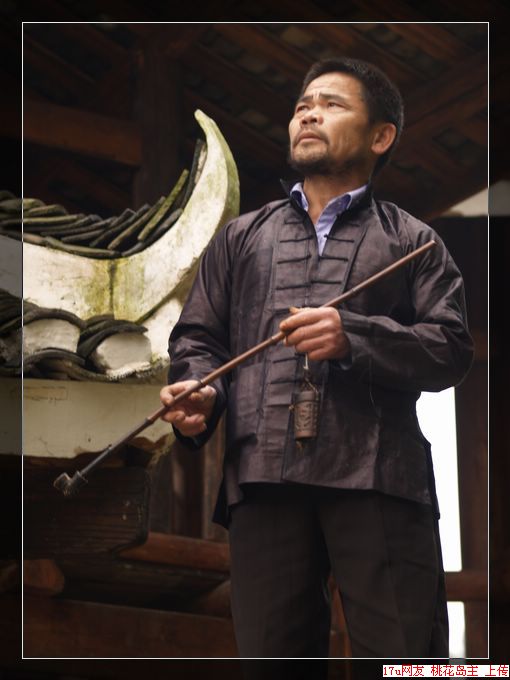

回到小旅馆,老板娘按我们昨晚的指示已经找好了两个模特,一男一女,一老一少,身着民族服装等在店门口。当然,老的是男的,少的是女的。给他们的报酬是100元,但我估计大半部分会落入老板娘的口袋。

让两位模特随我们的车到离独峒5公里的巴团村。这里的风雨桥比较壮观,环境与独峒比起来也干净不少。在村里、河边、桥头,我指挥着他们摆POSS,而疯子和映山红则坐享其成,只顾着不停地按动快门。佤老可能对摄影兴趣不大,独自一个人跑到附近的另一个侗寨乱逛去了。

巴团风雨桥在众多的侗族风雨桥中应该是颇有名气的,它是唯一人畜分离的侗族风雨桥,人行道牲畜是不能走的,而人如果要从牲畜的道上走,估计牲畜们不会反对。在拍摄过程中,村里的很多人大约是认识两位模特吧,在得知我们的目的后,一位老大娘回家去拿了一个硕大的银项圈出来,让我们的模特少女戴在脖子上。我试了一试,沉甸甸的,大概有8斤重。

在与两位临时客串的模特合影留念之后,我给了车费让他们自行回家,而我们又将急匆匆地赶路,赶往下一个目的地--贵州黔东南从江县的芭沙苗寨。